2018年3月13日,一個值得紀念的日子!這一天中國又經歷了一次具有里程碑意義的重大機構改革。也正是在這一天,中國規劃行業更是經歷了天翻地覆的變化,國家發改委的組織編制主體功能區規劃職責、住建部的城鄉規劃管理職責統一劃歸自然資源部,伴隨著自然資源部的成立,曾經的規劃門派之爭即刻化為過眼云煙!

——壹——

舉國一盤棋

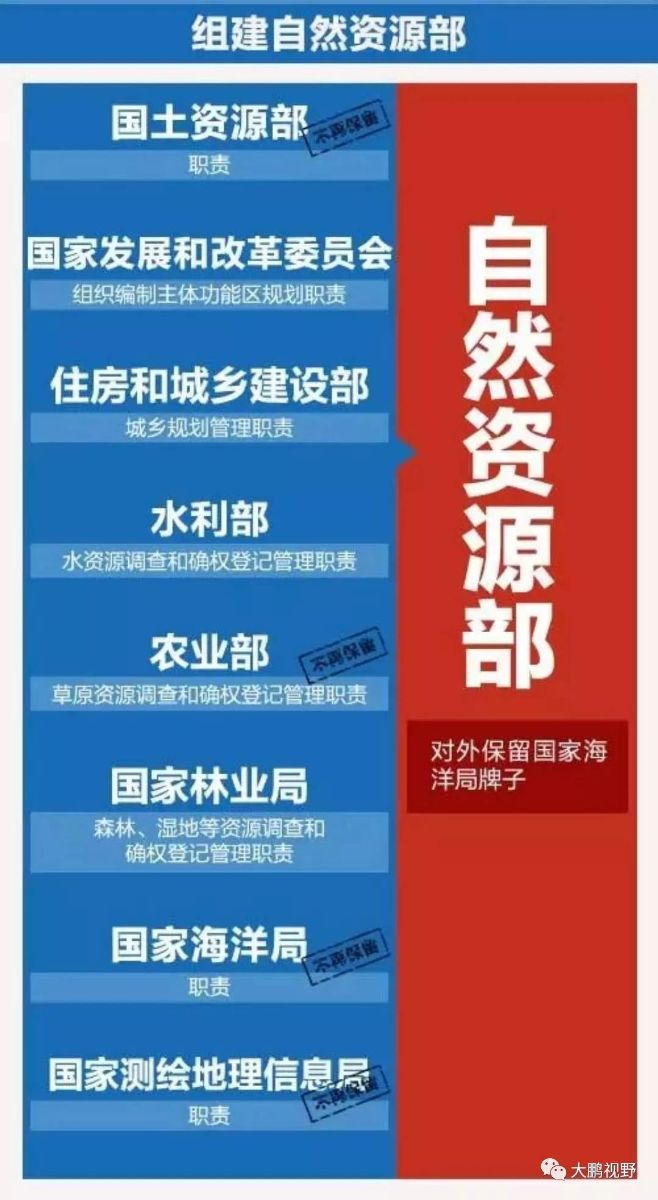

可以說,自然資源部是本輪政府機構改革中的最大黑馬,掌握著地山水林田湖草礦等自然資源,被稱為管理資產規模最大的部委,2017年僅土地資源帶來的現金流就超過5萬億元。隨著3月26日,自然資源部領導機構正式成立,標志著機構改革正式進入實質推進階段。從領導機構組成來看,明星領導陸昊擔任首任部長,除了由一位來自國家林業局和海洋局外,其它則全部來自于原國土資源部,因此,對于國土資源部,與其說“撤銷”,不如說“升級”更為合理,由過去的“小國土時代”進入到新的“大國土時代”,實際上也是對過去國土工作的肯定和贊許!作為最年輕的部長,改革力度和魄力必將前所未有,值得期待。

某種程度上也標志著中國經濟發展由土地財政為主導轉向生態文明為主導的新發展模式;中國城鎮化進程由土地城鎮化階段邁向“人的城鎮化”階段,由增量型向存量型的根本轉變,住建部順利完成歷史使命,下一程將由自然資源部、生態環境部、發改委來主導,步入人與自然相和諧的生態文明階段。

——貳——

動了誰的奶酪?

機構改革涉及部門利益繁多,這里去繁就簡,僅分析與規劃相關領域。

1、發改委

如果說每輪機構改革都是對管理事權的進一步整合和優化,實際上某種程度上說也是對素有“小國務院”之稱的國家發改委管理事權的進一步分化和削弱。

可以說國家發改委是在本輪政府機構改革中被削權最大的 部門,其中組織編制主體功能區規劃職責劃歸新組建的自然資源部,應對氣候變化和減排職責劃歸新組建部門生態環境部,農業投資項目整合入農業農村部,重大項目稽查劃入審計署,價格監督檢查與反壟斷執法職責整合入新建的國家市場監督管理總局,藥品和醫療服務價格管理職責劃入國家醫療保障局等。

雖然有分析說此番改革后,發改委所承擔的中微觀管理職能被進一步剝離,以便能夠將精力更多地放在宏觀調控職能上,但必須看到發改委職能被削減是不爭的事實。

2、住建部

住建部在此輪機構改革中也頗為尷尬,作為住建工作中的一項重要職能——城鄉規劃管理職能被剝離,劃歸自然資源部,使得其在整個政府機構序列中本就不靠前的位置,話語權進一步減弱。

同時,注意到農業農村部的成立,其意圖非常明顯,劍指鄉村振興,自然地將來的鄉村振興規劃極有可能由農業農村部來主導。

由此,住建系統曾經引以為豪、視為立身之本的空間規劃幾乎被瓜分殆盡,對于整個“住建人”自信心的打擊可想而知。

3、地方政府

雖然一直說“規劃引領”,但從過往的歷程可以看出,規劃實際上更多時候只不過是歷屆地方政府主要領導實現施政目標的工具和載體,處于從屬地位;并且之前一直是規劃、建設和管理職能集中于一體,更有利于操作和變現,可以說,規劃在整個“土地財政”時代功不可沒。

但隨著本輪機構改革,規劃事權集中于自然資源部,將規劃與建設分離;同時,從新組建的自然資源部領導機構組成來看,基本來自于原國土系統,可以想見未來的自然資源系統極有可能采用之前國土資源系統的垂直管理模式,也就意味著地方政府不大可能像以往一樣能夠再對規劃隨意指點江山。并且,考慮到自然資源部的事權范圍不僅限于規劃,還整合了地山水林田湖草礦等自然資源的事權,某種程度上也是對地方政府約束意圖的一種顯現。

——叁——

誰在焦慮?

1、自然資源部系統

雖然說自然資源部是本輪政府機構改革中的最大贏家,但凡事皆有兩面性。誠然,自然資源部擁有了極大的管理事權,但在政治體系中,權責對應,權力越大意味著承擔的責任也越大,加之又是新的機構,新的領域,沒有過往的經驗借鑒,全都需要新的探索;資源資產本身就較為敏感,牽一發動全身;加之又是從其它部門剝離過來,自然成為各界的焦點,做成是應該,做不成則必然成為眾矢之的。

2、規劃設計行業

首先關注各自新的主管單位是誰,能否適應;其次,行業改革之后,設計機構市場必然變動,能否在新的市場競爭中生存,并保持長久競爭力;再次,自身業務領域是否受到影響,前景如何;此外,新的業務領域有哪些,如何去拓展等。

過往的規劃設計項目太多時候是行政命令性或者命題型,設計行業是被動跟進,從未引領過;習慣了套標準和案例范本模板的圈養式套路,對于“放養式”的不適應和驚慌失措,回顧近幾年,雖然傳統規劃減少,到海綿城市、綜合管廊、城市雙修、街景整治、特色小鎮、美麗鄉村、田園綜合體、鄉村振興等等,新類型規劃層出不窮,不可謂不多,但都是到處找范本,沒有深入思考。

3、規劃從業者

首先擔心各自所在領域前景是否光明,項目數量是否減少;其次,業務量減少,是否裁員;再次,行業融合,新類型規劃頻出,自身是否能夠勝任新的領域,如果本領域不能繼續,究竟還有哪些領域能夠勝任。

——肆——

如何應對?

——大亂之后必有大治,危機與機遇并存,善抓先機者贏!

相信中央早已對政府機構調整事宜有全盤系統的謀劃和安排,自然也不是我等平民能夠擅自揣測出來的,所以,這里只講關于規劃行業、規劃設計機構和規劃從業者的一些拙見。

本輪改革的核心實質是厘清各部門的管理事權界限,明確邊界思維;劃分各規劃空間邊界,明確保護底線思維和紅線思維,樹立保護第一理念。

1、規劃行業

——規劃行業層面:法定規劃不折騰,行業規劃標準進一步確立,戰略規劃策劃咨詢研究性項目會增多

(1)法定規劃數量會減少,權威性會增強

在機構改革方案中非常明確,組建自然資源部其中一個很重要原因就是避免空間規劃重疊,其實最核心的三項規劃就是發改系統的主體功能區規劃、住建系統的城鄉規劃和國土系統的土地利用規劃,因此,可以有幾個明確的結論:第一,發改系統的主體功能區規劃、住建系統的城鎮體系規劃、城鄉總體規劃、國土系統的土地利用規劃將成為歷史,不會再單獨編制;第二,三個類型的法定規劃會合而為一,作為特定空間范圍內的唯一法定規劃,統領其他各類型規劃,具體稱之為空間體系規劃或者空間融合規劃或者空間總體規劃等待定;第三,從空間尺度上,會分別編制國家級、省級、市縣級空間體系規劃,國家和省級主要明確功能,市縣級則主要明確空間邊界。

(2)新一輪規劃編制高潮即將到來

新組建的自然資源部的一項核心職能就是自然資源的調查和登記,隨著領導機構的成立和啟動運轉,下一步對全國范圍內的自然資源的全面普查定會短時間內提上日程,加之土地“三調”即將開展、住建系統新一輪總規調整和“第一個一百年”目標的即將完成,還包括寧夏、海南省空間體系規劃的試點和廈門等各地“多規合一”的探索也積累了豐富的經驗,這些都為新一輪各層級空間體系規劃的全面展開奠定了良好基礎。

(3)規劃體系會更清晰,規劃類型會更豐富多元

未來傳統的規劃類型會逐步減少,將逐步形成“空間規劃+行業專項規劃+新類型規劃” 的規劃體系。以往不同類型規劃間矛盾的核心是空間邊界和事權的重疊和模糊,而未來空間規劃作為特定空間內唯一的上位規劃,統領一切類型規劃,劃定生態、生產、生活“三生”空間邊界,其它類型規劃在各自所屬空間范圍內進一步深化細化和項目落實。同時,未來在開展空間規劃和各行業專項規劃的全過程中會需要一些新類型的規劃,比如發展研究、戰略咨詢、概念規劃、政策研究、項目策劃等,或者基于某項新問題、新目標、新事物、新政策所衍生出的新類型規劃,譬如最近幾年比較熱的海綿城市、綜合管廊、城市雙修、特色小鎮、田園綜合體、鄉村振興等,尤其是城市步入“存量時代”之后,面向解決舊城更新、園區升級、新區激活等城市運營治理層面的咨詢性、研究性、實操性項目將會逐步增多,未來必然還會有更多新類型的規劃產生。

2、規劃設計機構

——規劃設計市場層面:并購、重組、融合、淘汰、新生并存

政府機構改革必然引起規劃行業變動,規劃行業變動必然引起設計機構市場變動。因此,在真正的浪潮尚未到來之前,市場中各設計機構都充滿著激動、迷惑,甚至還有眾多機構充滿恐懼,根本原因在于缺乏對未來不確定性的把握和冷靜分析。實際上大可不必誠惶誠恐、草木皆兵,正如產業界當初剛加入WTO時擔心“狼來了”心情一樣,一方面是大勢所趨,不可阻擋;另一方面,不僅沒有造成沖擊,反而造就了中國發展的黃金十年,當前的形勢何嘗不是如此。

(1)對整體設計機構市場有震動,但絕不會顛覆

當前所處的經濟社會發展階段、各類技術更新換代、行業之間競爭加劇,即使沒有當前的政府機構改革,規劃設計機構也面臨自身的機構變革,行業之間合作或并購會是一種趨勢,甚至一些市場前沿的機構早已著手改革,比如中規院與百度的聯合,華夏幸福對深圳城市空間的并購等。對未來有危機感,無論對于規劃設計行業還是規劃設計機構自身來說是好事,更可以全面審視發展環境和自身發展狀況,從而有的放矢,在危機中探索機遇和新的出路,但不可以走向極端,也就是過分悲觀,想當然地認為規劃設計行業開始沒落。實際上只要稍微冷靜分析就能夠看到,當前國家經濟依然處于上升期且增速處于全球前列、仍處于城鎮化快速發展階段、正處于全面深化改革階段、區域之間和城鄉之間仍存在較大差距,所有的這些都注定了未來還有極大的發展空間,發展必然需要規劃引領,發展中遇到的問題更需要通過規劃去研究和解決,可以想見,未來規劃設計行業不僅不會沒落,發展空間和機遇反而更加巨大。

(2)頂端設計機構之間合縱連橫是必然,極有可能誕生中國的“麥肯錫”

伴隨著規劃職能的合并,由于未來空間綜合性規劃的編制需求,必然要求設計機構之間,尤其是頂端設計機構之間的合作或者并購,空間綜合性規劃必然涉及到空間、產業、土地、制度、治理體系等各行業復合、各專業疊加、各領域深層次的探索和研究,隨著實踐的逐步積累,必然會逐步探索出中國特色的經濟發展、空間規劃、社會治理理論體系,在這個過程中極有可能在設計機構中誕生出獨具東方智慧的綜合型智庫機構,孕育中國的“麥肯錫”、“羅蘭貝格”和“波士頓”。

在整個發展過程中會有“橫向一體化”、“縱向一體化”或兩者兼顧的“綜合化”,橫向一體化主要是將設計行業所需要的各專業進行整合,能夠涉獵規劃設計相關的各專業領域;縱向一體化則是基于規劃建設管理全流程來考慮,從前期策劃咨詢到規劃到施工的整個過程;“綜合化”則是整合前兩項,成為行業巨無霸的大型企業集團。

(3)中間層設計機構專業化、特色化是趨勢

眾多處于中間層的設計機構對本輪機構改革的擔憂更多的是杞人憂天。在前面規劃行業發展趨勢分析中也談到了,未來對規劃行業總體影響較大的頂層法定空間規劃,而就目前的三大法定空間規劃的編制情況來看,本來就只是集中于少數大型、綜合性設計院之中。以城鄉規劃為例,全國近300個地市級、發達縣市的總體規劃幾乎全部集中于中規院、同濟、清華、深規院等極少數全國知名性大型設計院中,2000多個縣市的總體規劃則是集中于上述幾大設計院,江蘇省院、浙江省院、廣東省院、天大、重大、南大等全國性設計院以及各省級設計院和少數地方甲級設計院之中。發改和國土系統的規劃項目類型本身就相對較少,且設計院數量也明顯少于住建系統,且由于資質要求,大型規劃更是集中于少數嫡系設計院或發展研究院手中。未來中間層設計機構的市場則主要集中于行業專項規劃、某項或數項領域,因此,中間層設計機構可以找準所擅長行業領域和產業鏈位置,或者聚焦于特定地域范圍之內,進而集中發力,全力專注,做精做強,做出自身特色,從而形成自身品牌,占據相應市場。

(4)墨守成規者逐步淘汰

伴隨著頂端設計機構的合縱連橫、中間層設計機構的專業化和特色化發展,處于低端又不及時進行方向調整,仍然沿襲固有套路和落后技術方法的設計機構,必然會與整個規劃設計市場脫節,逐步淘汰。

3、規劃從業者

——短期內:人心浮動、焦躁不安、頻繁跳槽;長期看:一專多能、專業復合、迭代更新是常態

(1)知識更新迭代加速,故步自封必被淘汰

宏觀來看,隨著機構改革之后,相應的法律法規、標準規范肯定會有相應的修改;各類規劃之間融合區域愈加明顯,既有編制思路、技術方法、規劃理念、內容要求、邏輯思路,甚至成果組成和表現形式都會有非常大的變化,既有的思維認知、編制套路和知識體系已然無法適用。從各類規劃自身來看,傳統類型的規劃數量逐步減少,新類型的規劃在逐步增多,都是新的空白領域,沒有成熟的模板可以套用,都需要新的探索。住建領域內,既有的規劃理念和技術思路是基于建筑學的物質層面的規劃,人與環境是缺位的,所以不宜居,千城一面,新時代中央所提倡的“五位一體”、“兩山”理論,實際上也正是與吳良鏞的人居環境科學的人與自然和諧的方向相一致,中央給吳良鏞院士頒發國家最高科學技術獎正是基于這樣的引導和指向,雄安新區的建設也是如此,習近平所提要求“全球視野、國際標準、中國特色”,都對未來規劃方向做出了明確的指示;國土、發改以及其它領域同樣如此,加之新技術變革的加速,這些都要求對既有的知識體系及時進行更新迭代,否則會被逐步淘汰。

(2)“一專多能”,構建復合型專業技能是趨勢

原本想寫“規劃設計人員”,但轉念一想,特意改為“規劃從業者”,之所以如此改,實際上是想特別強調規劃從業者要重塑自身職業定位,不可再繼續將自身僅定位于數量掌握畫圖技巧的“畫圖匠”和文字“搬運工”。

規劃行業一方面在向公共政策工具回歸,另一方面規劃行業間融合趨勢愈加明顯,單純的畫圖表現已然脫離規劃自身根本屬性,也無法適應未來復雜多樣的需求,除了掌握自身專業技能之外,還需要加強政策研究、產業、國土、生態、金融、運營、社會治理等多元知識體系的構建,形成復合型的專業技能架構,在此基礎上,結合自身興趣和特長,找準其中一兩個方向重點突破,使自身成為“一專多能”型人才,以此便可勇立潮頭,始終把握趨勢。