詩詞君記得有這么一句話:“徑路窄處,留一步與人行”。

這里的“留一步與人行”指的就是適當的讓步。

讓步,并不是退卻,也不是一味的妥協,而是一種尊重,一種胸懷,更是一個人最大的涵養。

懂得適時的讓步,是一種巧妙的智慧、沉穩的成熟。

- 01 -

讓他三尺又何妨,

智慧的人懂的讓步

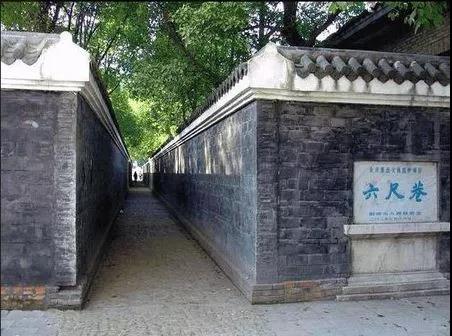

清朝康熙年間大學士張英,在桐城老家宅院與鄰居吳家的宅院間有一條小巷,后來吳家修房砌墻想占,兩家人因此發生了爭執。

張英的家人給他寫信,試圖倚仗他的權勢壓倒對方。

張英看完信,給家里回一首詩:“千里修書只為墻,讓他三尺又何妨。長城萬里今猶在,不見當年秦始皇。”

家人讀罷,知曉含義,主動讓出了三尺地界。

鄰居被張家的舉動感動,也讓出了三尺。就這樣,“六尺巷”成為千古佳話。

張英當時身居高位,卻不想以權壓人,而是選擇用飽含善意的讓步去維護彼此間的關系。

與《六尺巷》的典故有很多,宋朝福州的孝義巷蔡趙兩家,還有安陽仁義巷郭樸(郭東野)讓墻。

而之所以能保持“和”這樣一種雙方互惠的微妙狀態,需要的就是主動讓步的心態。

中華民族文化向來提倡“以善為本,以和為貴”、“家和萬事興”、“和氣生財”。

真正有涵養的人,不在于爭強爭勝,而在于懂得寬容與讓步,化干戈為玉帛。

- 02 -

幸福的家庭,

懂得讓步和包容

列夫·托爾斯泰曾說:我們平等的相愛,因為我們互相了解,互相尊重。

網上有一個小故事,一對老夫妻吵架,丈夫總讓著妻子。

妻子問:“明明知道我錯了,為什么還讓著我。”

丈夫說:“因為我怕吵贏了,輸了感情,丟了你,我就輸了人生的全部!”

夫妻相處總會有分歧,一定要爭個對錯。殊不知,贏得了結果卻輸了感情,自己也落個不愉快。

讓步不是軟弱,而是收獲幸福的契機,是一種拋棄了小聰明的大智慧。

懂得讓步的人,總是讓人舒適溫暖,如聞清新脫俗之幽蘭,如見晨光熹微中青山。

- 03 -

大度大氣的人,

懂得讓步

《菜根譚》中有句話,“處世讓一步為高,退步即進步的根本;待人寬一分是福,利人實利己的根基”。

管鮑之交的典故足以證明。

管鮑二人年輕時曾一起經商,分錢的時候,管仲總是多拿一點,但鮑叔牙“不以我為貪,知我貧也”。

管仲多次想為鮑叔牙辦事,結果總是適得其反,但鮑叔牙“不以我為愚,知時有利不利也”。

不僅如此,鮑叔牙還極力勸阻齊桓公打消殺死管仲的念頭,并且封曾經射殺過齊桓公的管仲為相。

管仲因此曾由衷地感嘆道,“生我者父母,知我者鮑子也。”

管鮑之交歷來被人們奉為交友的典范。的確,如鮑叔牙這樣懂得讓步的人,才是最可交的朋友。

今天你讓別人了一步,明天他會記得你的人情,還多交了一個好友。

生活中遇到事情總要讓一步才算是最高明,因為讓一步就是為日后進一步的根本。

而待人接物寬厚一些實際上是福澤,因為與人方便就是與己方便。

人生路途,荊棘遍布;家人相處,摩擦不斷;朋友相處,想法不一。

退一步海闊天空,忍一時風平浪靜。

懂得適時的讓步,生命里就會多一份韌性、一份張力和一份成熟。

懂得適時的不爭,也許會感悟到人生里的諸多智慧地選擇。

正如南懷瑾所說,“生命,只在被欲望迷亂了的人心中,才一定要分出尊卑高下。不爭,是人生至境。”

讓他三尺又何妨。

互相讓步的社會一定會更和諧,互相讓步的夫妻一定會千年共枕,互相讓步的朋友一定會百年同舟。