建筑是城市的魂,記錄著城市的點滴成長,因此做好保護是對文化的傳承。

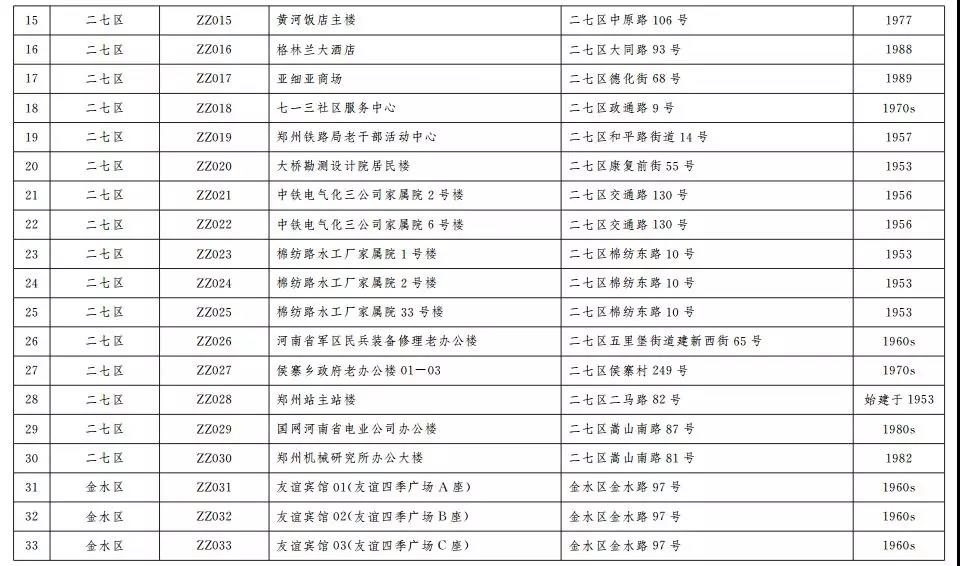

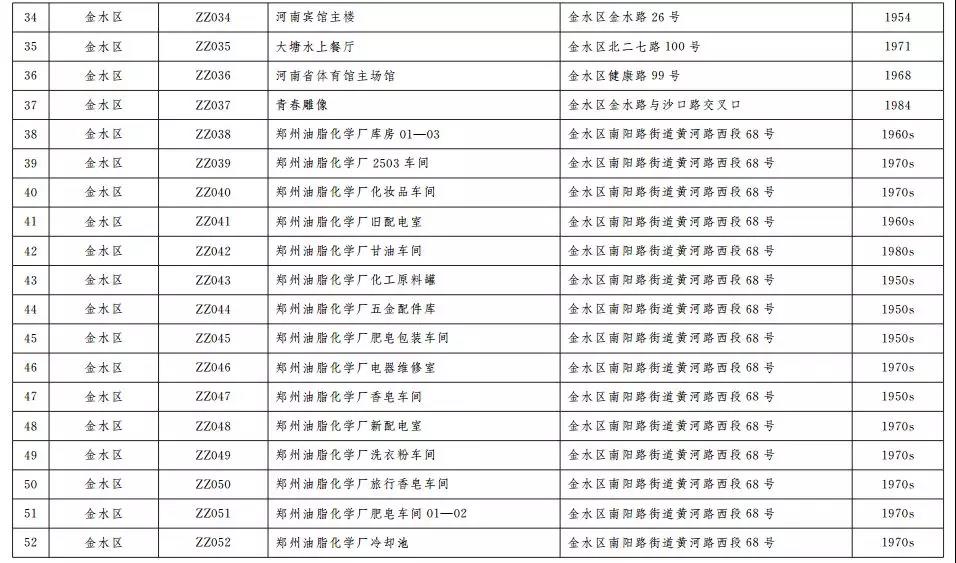

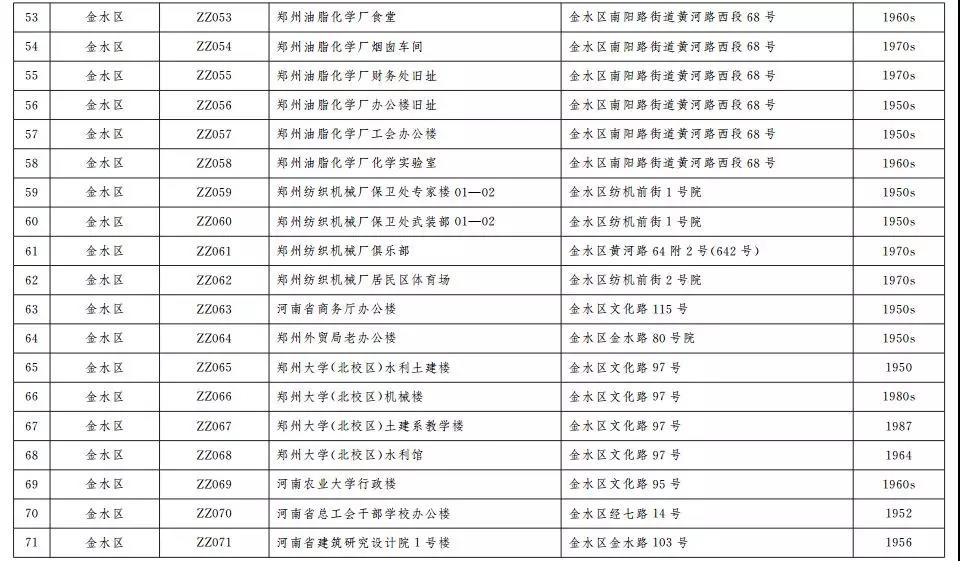

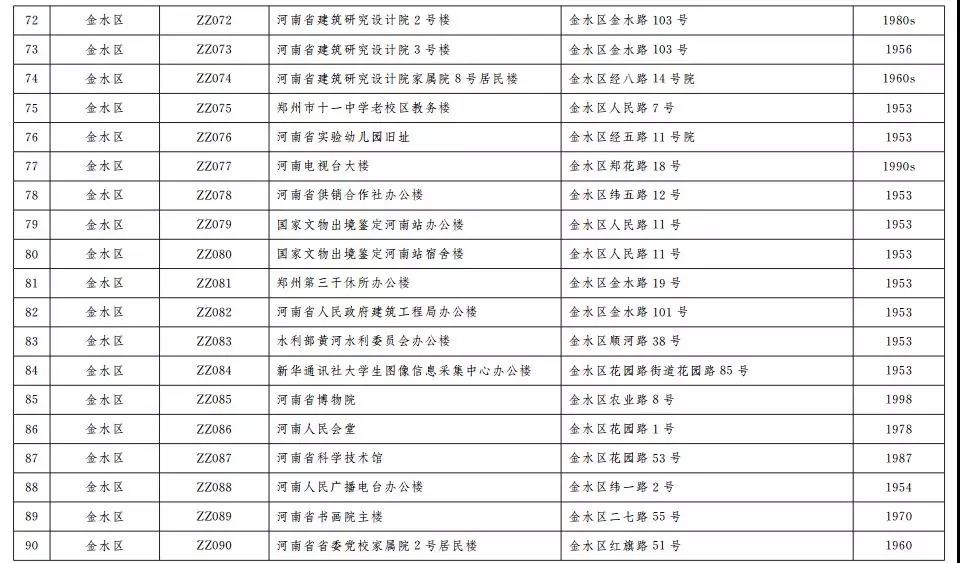

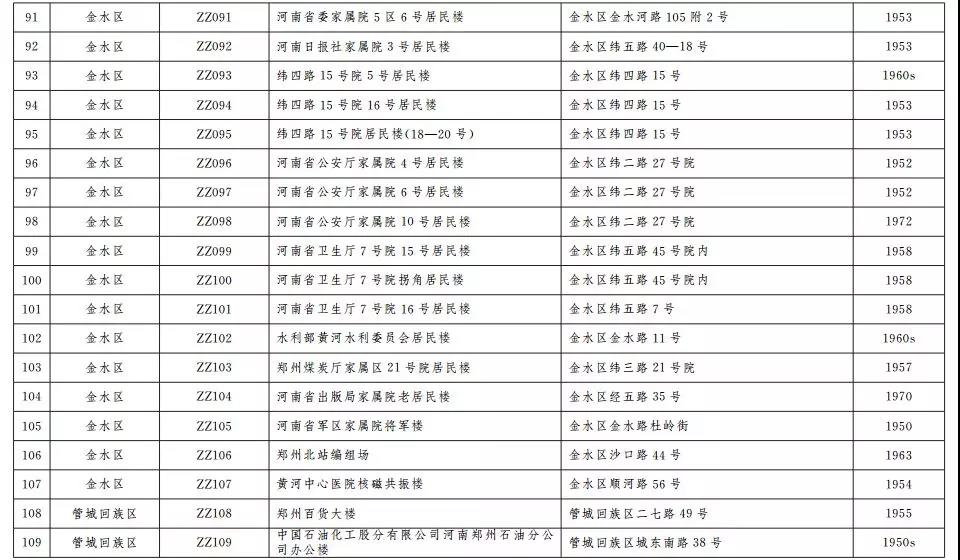

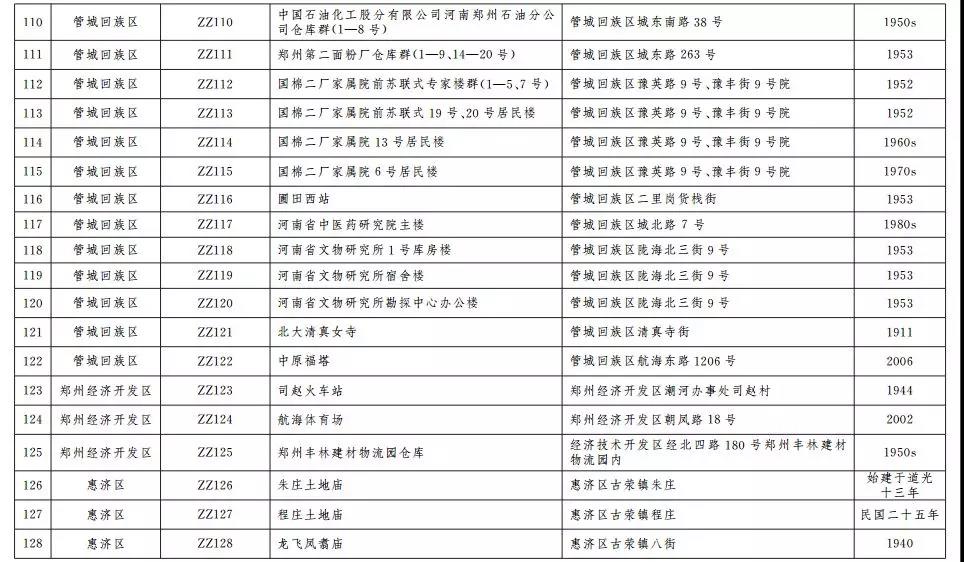

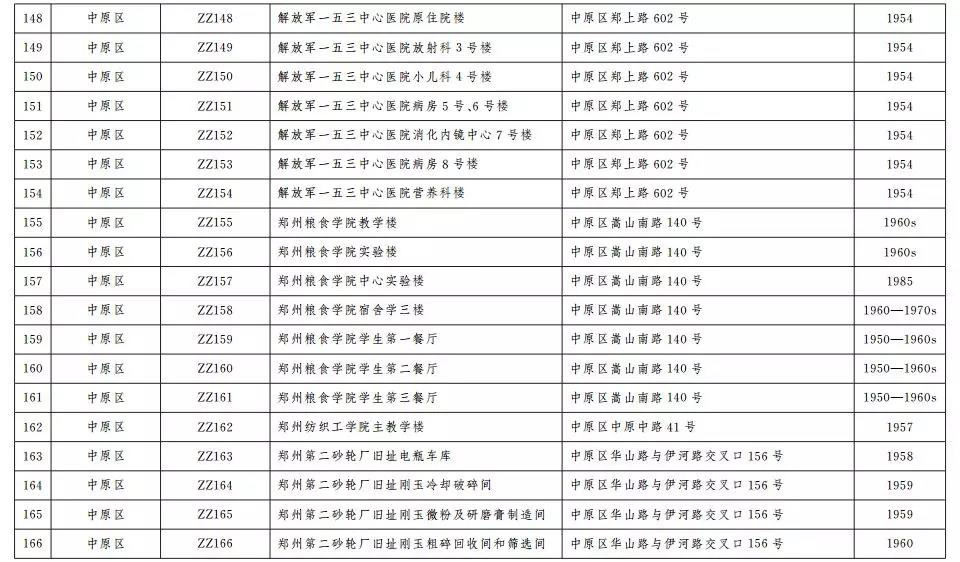

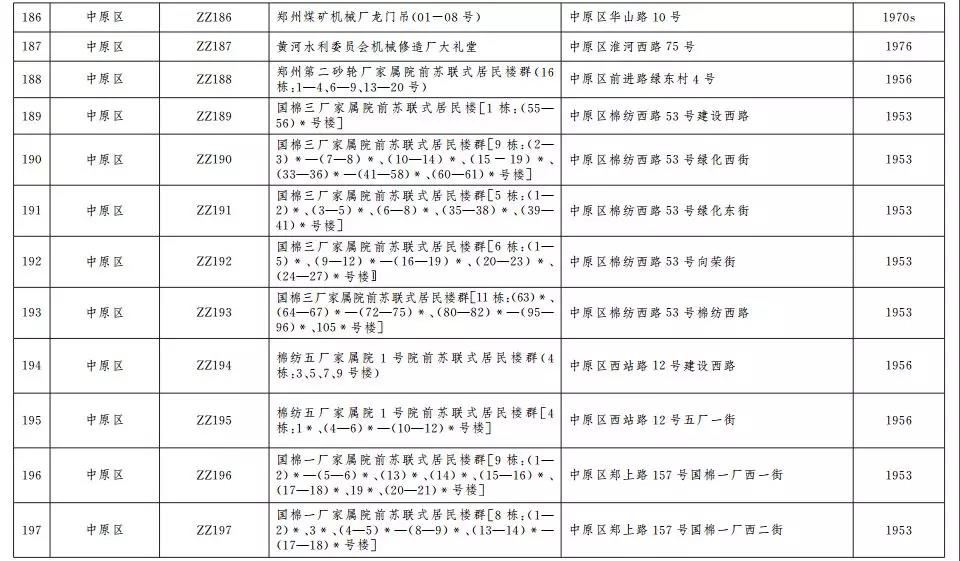

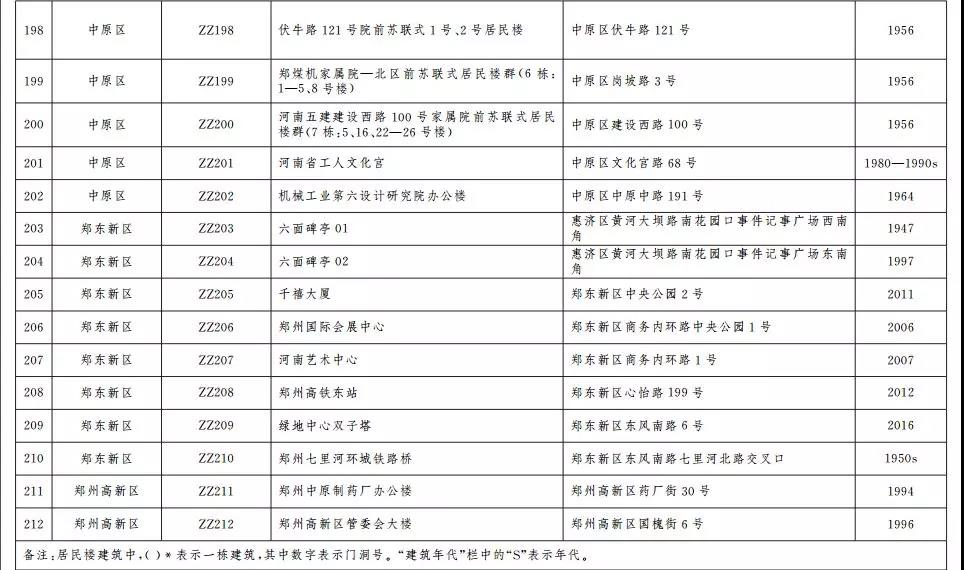

12月15日,鄭州市第一批歷史建筑保護名錄發布,鄭州大學(南校區)3號教學樓、中原大廈、黃河飯店主樓、亞細亞商場等212處歷史建筑被認定為鄭州市第一批歷史建筑

鄭州公布首批歷史建筑保護名錄

212處歷史建筑在列

12月15日,鄭州市第一批歷史建筑保護名錄發布,212處歷史建筑在列。

它們中,有鄭州大學(南校區)1號、3號、5號、6號、7號教學樓,還有中原大廈、黃河飯店主樓、亞細亞商場、鄭州百貨大樓、棉紡路水工廠家屬院1、2、33號樓以及鄭州站主站樓、河南賓館主樓、河南省體育館主場館等。

除了這些有年份的建筑,鄭州第一批歷史建筑保護名錄中,還有一批“10后”、“00后”。比如,2016年亮相的鄭州綠地中心雙子塔,鄭州高鐵東站、千禧大廈“大玉米”等。

除了“10后”,“00后”建筑也有不少,比如鄭州國際會展中心、河南藝術中心,也就是大家熟悉的“大傘”和“金蛋”。

為啥這些年輕的建筑也入選歷史建筑名錄了?入選的標準是啥呢?

鄭州市規劃局相關負責人介紹,原則上來說,時間在1978年以前,具有藝術性、科學性的建筑均可入選歷史建筑名錄,“例如,專家在走訪中發現,這些住宅建筑還保留著蘇聯院落的布局和特點,所以進行了保留。”

而對于名錄中年輕的“10后”、“00后”建筑,該負責人說,當代具有藝術性、文化性建筑的代表也是入選的對象。

“我們在調研時有專家就建議,一些具有文化價值、擔當‘城市名片’的建筑,也應該提前納入保護的范圍。”該負責人說,基于此,鄭州歷史建筑保護名錄既有厚重感,又有多樣性,也能增強鄭州人的文化自信和自豪感。

歷史建筑是“保護+利用”為主

原則上不會進行拆除

這些歷史建筑被列入保護名錄,就有了“免死令牌”,能遠離被拆除的厄運嗎?

2011年3月,鄭州市政府公布首批中心城區優秀近現代建筑保護名錄,包括東方紅影劇院、二七賓館、河南人民會堂、鄭州國營第三棉紡廠辦公樓等32處近現代建筑。

不過,在該名錄批復前的1月份,東方紅影劇院就已開拆。在此名錄公布后的陸續幾年,鄭州綏靖公署禮堂、鄭州鐵路局六號樓、二七賓館等相繼被拆,國棉三廠辦公樓西配樓受損嚴重。

同時,河南商報記者注意到,一些當時拆除時承諾“復建”的建筑,目前仍沒有動靜。

“即便是入選了《鄭州市中心城區優秀近現代建筑保護名錄》,也免不了被拆除的命運。”不少鄭州人感慨,身邊的老建筑一個個消失,老鄭州記憶也一點點崩塌了。

也基于此,不少市民更關心,此次公布的歷史建筑名錄,對歷史建筑能起到多大的保護作用?名錄上的這些建筑會不會“重蹈覆轍”?

對此,鄭州市規劃局相關負責人解釋,此批公布的歷史建筑是“保護+利用”為主,原則上不會進行拆除,不過,該負責人也表示,在城市化發展進程中,歷史建筑難免會遇到拆除、“挪窩”等,“這就需要在廣泛征集市民的意見的基礎上,再進行相應程序啟動。”

此外,該負責人還強調,與歷史文物不同,歷史建筑側重于社會性和再利用,讓這些歷史建筑“活”起來,發揮經濟價值,在利用中保護,恢復近現代建筑的活力。

河南商報記者了解到,目前,鄭州市在對歷史建筑保護這項工作中,前期摸底和公布名錄是保護的第一步,第二步要對這些建筑進行掛牌,第三步則是出臺條例、方案,其中包括后期管理、資金維護等具體的措施。

北京市東城區的左安門角樓,在重建修繕之后,變身成為古色古香的圖書館,重回人們視線;湖廣會館經修繕對外開放后,作為北京第100座博物館——北京戲曲博物館,成為戲迷心中的圣地;明城墻遺址改造后,成為了優美閑適的遺址公園。

搭建“歷史建筑數據庫”、“技藝數據庫”

作為全國第一批歷史建筑保護利用試點城市,蘇州也于今年8月份出臺了《蘇州市歷史建筑保護利用試點工作方案》。

河南商報記者注意到,方案中,蘇州提出了建設“歷史建筑數據庫”,搭建歷史建筑保護利用管理信息平臺,做到信息的動態全盤掌控。

同時,建設“建造技藝數據庫”,探索非物質文化遺產的保護、傳承與發展方式,促進研發與新時代相適應的建造技術、發展既能體現傳統又能突出時代精神的新材料。

歷史建筑可轉讓抵押出租等形式活化利用

據介紹,保護歷史建筑,重慶市自今年9月1日起實施《重慶市歷史文化名城名鎮名村保護條例》,建立保護責任人制度,規定了歷史文化名城、名鎮、名村、街區,傳統風貌區和歷史建筑的保護責任人,并明確了保護責任內容。同時規定區縣政府在征收過程中,應當核實歷史文化資源,未完成的,不得拆除征收范圍內的建筑物,并對歷史建筑的遷移、拆除進行了限制。

此外,還設立保護與利用專章,對人口結構調整、業態策劃、保護與旅游開發的關系、歷史建筑的使用和交易等內容進行了規范,明確了歷史建筑可以通過依法轉讓、抵押和出租等形式進行保護利用,鼓勵通過減免國有歷史建筑租金、放寬國有歷史建筑承租年限、減免歷史建筑土地使用權續期費用、獎勵容積率等方式促進保護利用,實現保護與利用的統一,實現歷史文化保護的可持續發展。