來源:搜建筑

關于“新建住宅要推廣街區制,原則上不再建設封閉住宅小區”新政的討論可謂炸開了鍋。對于封閉式住區和開放式住宅的利弊相信大家已有很多了解,這里暫且不列舉。但作為地產人,應該冷靜下來想想,這一新政將對地產開發有哪些影響?在產品方面又該做哪些創新與突破?

其實,開放式住區除了國外做得很成功,國內也有了開發商做出了開放式住區,而且做得還不錯,一起來看看5個國內外的優秀案例。

案 例 一

佛羅里達州Seaside小鎮

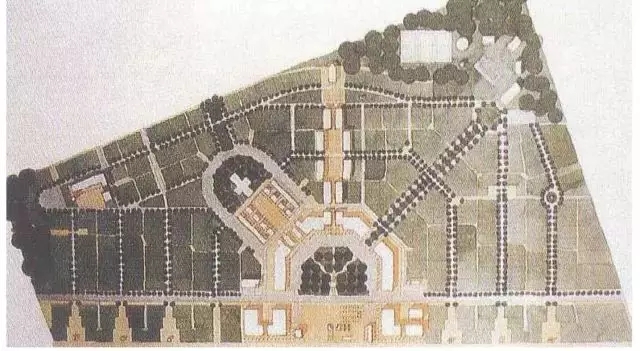

佛羅里達州Seaside小鎮始建于1980年,是位于郊區的濱海居住度假小鎮,被時代周刊列為美國近十年“十大設計成就之一”,也是開放型社區首個應用者。

小區占地32.4萬方,800米海岸線,約2000人,350個獨立住宅, 200套公寓單元和200間旅館客房。

小區以中央廣場為核心,社區道路都通向海灘和城鎮中心,公共服務設置在廣場周邊,供所有住戶使用;城市界面以中高密度住宅為主,景觀界面打造濱海低密度區。

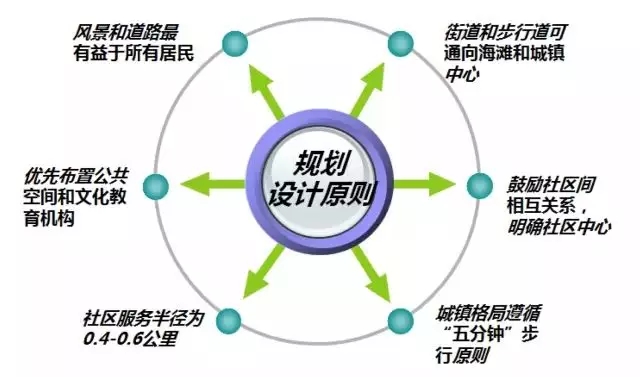

1、規劃布局

整體規劃以城市道路分隔,形成城市界面和靠海邊的景觀界面兩大部分;

● 城市界面:人口密度較高,靠近城市和人流、交通較好的方向,排布以中高密度的住宅和大量公共服務配套為主,營造活力繁華的小鎮生活;

● 景觀界面:保持海灘自然景觀為主,布置少量低密度旅館、涼亭等,不做過多開發,只設置少量景觀節點,形成純粹的景觀低密區。

2、功能布局

● 公共服務設施環繞中央廣場布置:市政廳、購物中心、俱樂部、社區中心、郵局等。

● 住宅產品包括:獨棟別墅、雙拼、連排別墅。購買者以自住和渡假型第二住所為主。

● 海濱布置少量渡假旅館、涼亭,海灘無其他開發,保持自然狀態,供人們享受。

● 利用原有生態資源,保護性開發為綠化公園。

3、公共空間打造

以核心中央廣場為標志,設置大量商業體外擺、住宅小節點、涼亭等公共開放空間,這些地產成為鄰里間聚會交流的場所,從而營造強烈的社區氛圍。

4、道路

全人車混行,通過增加路網密度,降低道路等級,提高開放程度,提升商業價值。

(1)道路體系:社區道路系統沒有區分主干道和次干道,且全部人車混行,它通過增加路網整體密度,降低道路等級,提高了每戶的通達性,又降低了機動車的行車速度。

(2)可達性:每個鄰里半徑不超過400米,保證大部分家庭到鄰里公園僅需步行3min左右,到社區中心廣場或公共空間僅步行5min。

案 例 二

加拿大太平洋協和社區

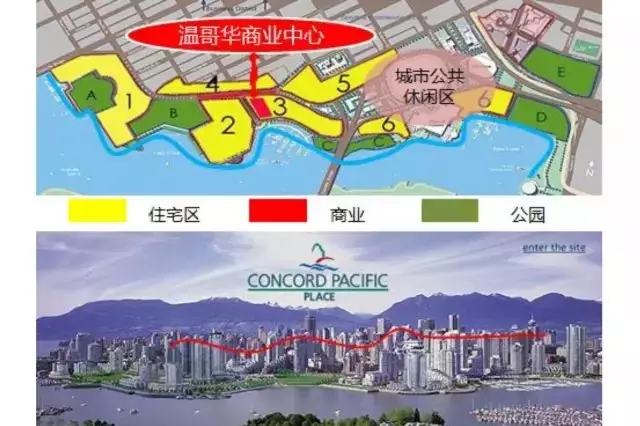

加拿大太平洋協和社區所在地為原鐵路總站舊址,1988年協和公司以競賣方式從政府處獲得土地。社區位于溫哥華中心城區的濱水地帶,毗鄰溫哥華中心商業區;項目定位高密度條件下的新型城市濱海生活;項目占地面積83萬平方米,總建筑面積110萬平方米。

1、規劃結構

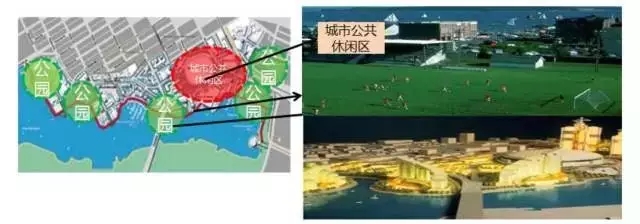

社區組團分散布局,以公園等開闊空間分割,由社區道路加以界定,商業位于社區中心,易形成核心區,社區與森林之間是城市公共休閑區,建立與城市的聯系。

● 社區住宅組團分散布局,由公園等公共開闊空間分隔,并由社區道路加以界定;

● 商業布置與公共開敞空間聯系在一起,增加了商業的展示面;

● 五大開放式公園和濱海長廊提供開放性和多元性的休閑空間,倡導一種新的生活方式;

● 在社區與森林公園之間興建城市公共休閑地帶,形成區域標識,建立與城市的聯系。

2、公共節點的打造

公共休閑區強調人與自然的融合,五大開發型公園和濱海長廊貫穿整個社區,將社區有機融合在一起。

(1)濱海長廊: 3公里濱海長廊,成為協和社區最著名的標識,保護3公里長的海岸線自然資源,修建專供行人和自行車使用的濱水大道;

(2)五大開放式公園: 提供兒童玩樂區、籃球場、曲棍球場、戲水池、休閑草坪、臨海觀景亭、自行車徑等休閑娛樂空間;

(3)城市公共休閑區:在社區與森林公園之間興建城市公共休閑地帶,包括國家廣場世界最大的氣撐式圓頂體育館、溫哥華新中心圖書館、科學世界中心等,形成區域標識,建立與城市的聯系;

3、商業中心

區域商業中心布置在核心區,建立與城市的聯系,提升整體價值。

● 主要商業位于社區中心,易形成核心區,建立與城市的聯系;

● 商業布置與公共開敞空間聯系在一起,增加了商業的展示面;

● 部分商業與濱海綠化帶結合,增強參與性的同時,最大化利用景觀資源。

4、道路

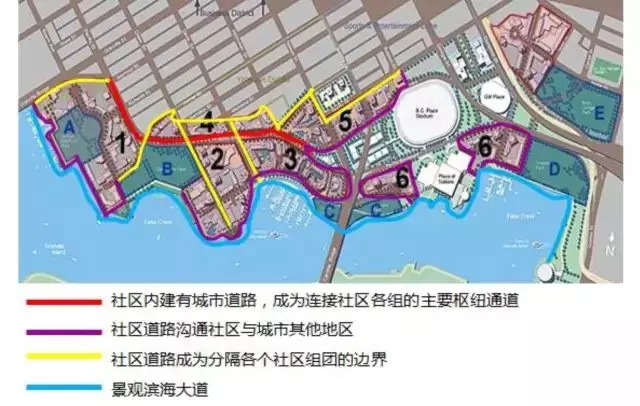

濱海大道專人行人和自行車使用,其他道路人車混行,道路系統對居住組團的空間范圍加以限定,并逐級收縮,建立了組團之間、社區與城市的聯系。

● 在區域中部橫貫一條城市道路,使之成為連接社區各組團的主要樞紐通道,并建立社區與城市的融合;

● 社區的道路系統,成為連接與分隔各組團,和溝通社區與外部的樞紐。

案 例 三

上海華大●梧桐城邦

大華·梧桐城邦”位于上海寶山區西南側、大華社區北側,緊鄰中環,占地面積22萬㎡,建筑面積32萬㎡,是一座大型開放式街區。規劃范圍北臨環鎮南路,南至汶水路,東至龍珍港,西臨真北路,真華路延伸段在基地中由南向北穿過。

1、規劃定位

從總體規劃結構上,因城市道路及河道分隔,以真華路和長浜二號河為界,將整個社區分為四個組團,以長浜二號河為界,根據土地批準容量南高北低的特點,將南片地塊規劃為多高層住宅,在北區兩個地塊規劃中則考慮多層和低密度的聯排別墅。

真華路作為進入社區的主要道路,規劃中將其作為反映社區形象的窗口。真華路紅線控制為35米,兩側退紅線要求各10米,為減小道路尺度,規劃中將其設計為中央綠化分隔的林蔭路。

公園和社區主要服務設施均沿真華路展開,分別在與汶水路交叉口及與長浜二號河交叉口形成兩處重要空間節點。

真華路兩側的住宅街坊均安排為底層商業、半地下停車、院落完全步行化的圍臺式多層住宅街坊,在總體結構中構成了整個居住區的帶狀中心。

2、功能布局

根據空間性質的不同,將空間劃分為公共空間、半公共空間和私密空間三個層次。

首先,在公共空間層次上,結合真華路沿線,布置公建帶,并將真華路與汶水路、長浜二號的交叉口的節點設計為商業、文化中心,住區公園和長浜二號河及東側的龍珍港河岸,則為公共景觀空間。

其次,在半公共空間中,通過道路的自然分割,形成住區中的四個規模相仿的組團,使住區人員合理分流。組團的中心綠地和組團道路界面周邊點狀分布公建配套。

最后,開放式住區在組團空間層面上,通過建筑的圍臺,形成了若干庭院。院落空間作為最貼近居民生活隱私的空問,原則上沒有公共服務功能建筑的介入,規模也進行了嚴格控制,空間性格內斂和獨立,保護了安靜家的居環境需求。

三種層次的空間,在規劃中逐層遞進,既保證了住區空間的開放互通,又顧全了空間體驗的完整和住區心理安全的感受。

3、道路

(1)小區道路呈“兩橫兩縱”的結構,對城市道路的出口分別位于環鎮南路(兩個出口)和真華路(兩個出口)。小區級道路為小區居民出行的主要通道。

(2)由于汶水路為規劃中環線的組成部分,因而小區級道路不從汶水路進出。小區級道路溝通各組團中心綠地,部分路段設計為林蔭路,其兩側布置住宅底層公共服務設施。規劃中將道路交通組織納入住區環境設計。

5、共享式公建配套

由于開放性的規劃,在住區的公建配套設置上以充分共享為原則。開放的住區商業空間,實現了住區城市界面的生活轉換。

住區商業分兩個層次:

(1)住區中心層次的商業,相對有一定規模,集中沿真華路布置,與規劃中的杜區中心統一設置;

(2)住區街坊層次的商業,此類商業沿住區步行系統,設置在住宅底層,布點靈活。

案 例 四

深圳萬科城

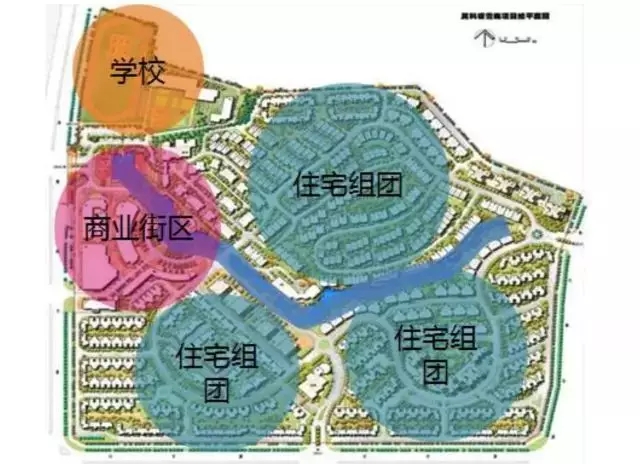

表面的開放型社區主打西班牙風情社區,為“深圳首創大型TOWNHOUSE親地社區” 項目占地約46萬平方米,建筑面積約53萬平方米,其中住宅:398050平方米, 商業30000平方米。

1、整體規劃布局

用水軸線和綠軸線將湖面兩邊的住宅、市政文化廣場、風情街區、會所等有機串聯,只在商業街區做開放,并不向住宅內部延伸,開放程度非常有限。

開放式的社區規劃,以街區為單元,社區內部的住宅也具有良好的圍合感,同時兼顧小區與片區共同成長的必要性,讓片區、社會的發展在小區得到反映,小區向片區擴散,整個小區則呈現開放式。

預留出了小區與片區的開放式接觸空間、顧全大局的同時為自己的產品創造了可持續發展、與片區共成長的未來。

開放式的規劃,還能夠使城區的基礎設施和各項服務配套與住區互相呼應,外部對內滲透、內部對外開放,形成與城區的共存共榮。這種部分之間及部分與整體的融合,真正體現了城市的有機統一性。

2、風情商業街

以文化廣場為中心,沿街道向周邊輻射商業,形成核心公共空間,區分商業內街與外街,結合水景排布沿河商業,向住宅組團有所延伸,做了表面的開放。

萬科城商業街

● 以文化廣場為中心,排布美食坊與百貨購物,形成消費者的集聚場所;

● 商業內街區集中設置特色、藝術主題商業,營造出充滿個性、體驗、情趣的商業氛圍;

● 商業街區區外圍布局社區及周邊配套型設施;

● 沿河排布風情娛樂商業,并與水景結合,形成獨特風格特色的西班牙商業街區意向。

3、生活場景營造

以純正的西班牙、地中海風情立意,通過各具特色的大小廣場與景觀小品、精致的街景與水景,情景展現歐洲風情小鎮風貌。

4、道路體系

主要考慮地下全開挖成本較高,全人車混行,車流全部走地面,只設置部分地下車庫。

環線干道環繞整個小區,并將風情商業街區以及各個住宅組團連接起來,并通過多個小區出入口與外部市政道路相連;環線干道為人車分行,道路兩側為步行道,之間為雙向單車道

在各個組團內部通過人車混行車道,以支路形式實現環線干道人與車的分流,向各個組團內部輻射,是干道的有效補充。

風情商業街區外街為人車分行車道,沿街布置商業,并在內部節點以及沿河路段進行景觀綠化處理。

內街為步行街道,禁止車輛進入,吸引人流聚集。

整體道路體系設置結合了開放式的社區規劃,以街區為單元,干道與支路相連,小區內組團間通過干道發生有機聯系,組團內部通過支路也具有良好的內部通達性。

5、營銷特點

定位于服務一個區域的購物中心,創新模式激活真實消費,形成一個區域性的潛力商圈。

(1)多點體驗來引導客戶對于親地社區以及異域風情的深切感受;

(2)充分考慮未來的經營,采取帶租約銷售方式,租約一般為5年;

(3)業態布局中餐飲業態比重最大,形成集聚效應;

(4)主力店招商先行的策略很成功,招商在幾個主力店的帶動下招商工作在計劃的時間內圓滿完成。

案 例 五

四川宜賓萊茵河畔

宜賓萊茵河畔占地面積約485畝,總建面約80萬平方米,其中住宅建筑面積64萬平方米商業建筑面積約16萬平方米。

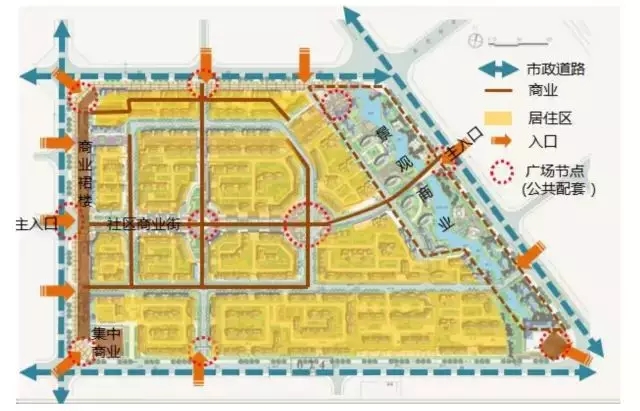

1、整體規劃

著重由多向的街道交匯成多個廣場節點并形成由街道圍合的組團,從而整合成一個開放與封閉組合的動靜相宜的社區格局。

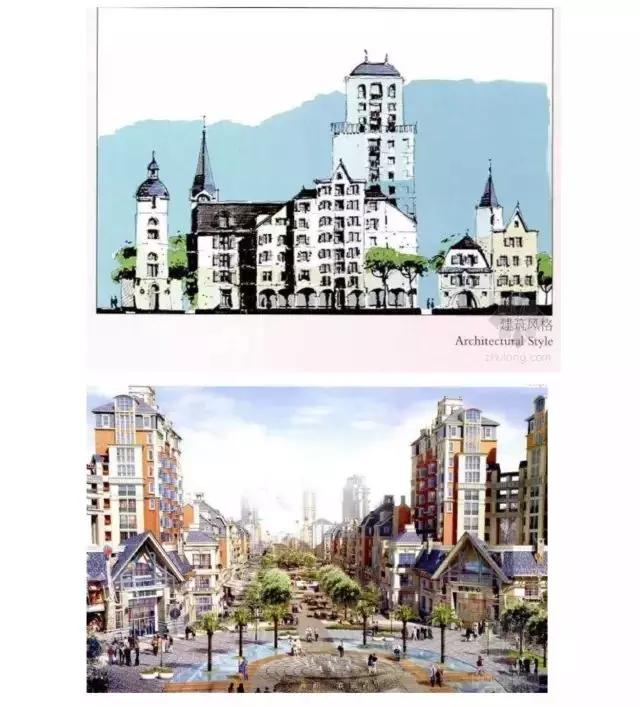

2、設計理念

項目借鑒中世紀德國南部萊茵河畔眾多歐洲鎮的風貌與格局,營造一個全新的開放式的新型居住社區。

3、整體結構

著重由多向的街道交匯成多個廣場節點并形成由街道圍合的封閉組團,從而整合成一個開放與封閉組合的動靜相宜的城市格局。

4、功能布局

集住宅、商業、公共配套于一體的大型歐式復合項目、宜賓市區一流的高尚生活社區,同時也是宜賓地區地標性建筑群落。

5、商業街區規劃

通過貫穿整個項目的商業主軸與景觀商業、街坊式商業聯通,形成“H”型商業布局,結合各個公共空間節點將整個社區打開。

商業氛圍由廣場式道路深入社區內部并相互銜接,項目北側延城市道路布置了大量餐飲店,在西南角為一個集中式商業,西側設置了獨立的街坊式商業街區,東部為景觀商業街區,其余街道布置了大量商鋪。

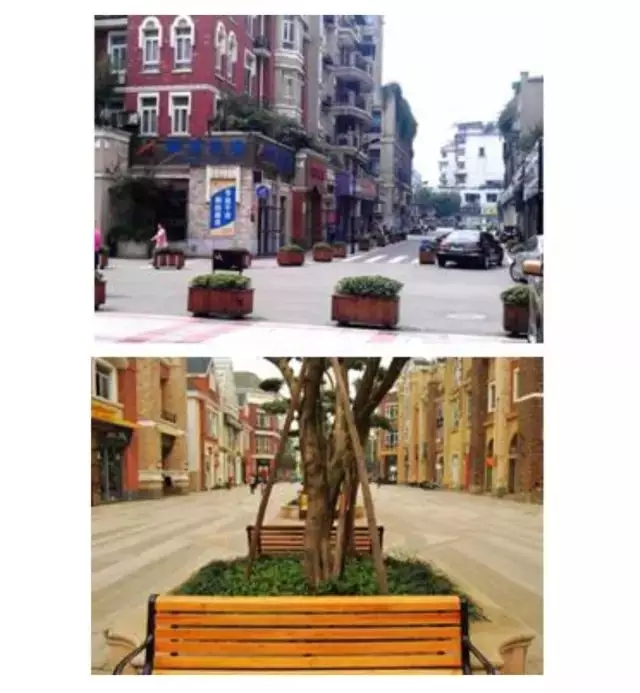

6、道路形態

社區主干道實行人車分行,車輛可從入口處直接進入地下車庫,社區內部商業街區次要道路采取人車混行與步行兩種形式。

● 社區內部商業街區次要道路采取人車混行,增加了社區內部的停車位,同時增強了生活的便利性。

● 人車混行街道布置與可移動景觀盆栽相結合,在滿足人行車行的前提下,控制街道尺寸,約18m。

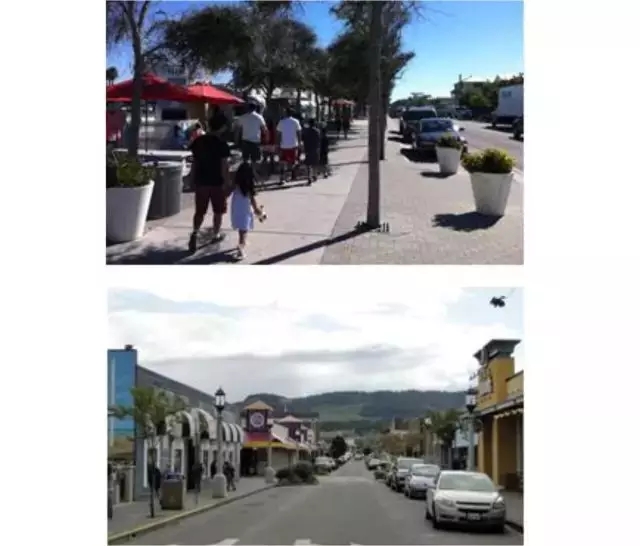

▲主干道

▲步行街

7、生活場景

運用地標鐘塔、雕塑小品、商業外擺及裝飾等營造強烈的生活氛圍。景觀、廣場、建筑之間強化了人與環境的參與度,縮短了鄰里距離。

總 結

開放型社區的實踐運用

從以上幾個案例來看,開放式住區給我們的一些啟示主要有幾點:

首先,高密度、公共服務類設施置于城市界面,景觀界面設置低密度、景觀休閑類;兩者之間可通過道路、景觀進行過渡和串聯。

其次,開放空間設置:以商業街或集中式商業與公共空間的結合形成核心主軸開放空間,商業街貫穿深入社區,提高社區開放程度。

第三,公共空間的優先設置:廣場、景觀節點的頻繁適時設置,提供活動交流空間。

第四,道路體系設計:尊重區域級交通規劃,與外在道路有序承接;社區內部道路人車分行、混行及步行逐步收縮,注重道路設計,使道路也成為公共空間。

第五,住區生活場景營造:運用景觀小品、地標建筑、商業外擺裝飾等營造良好的生活氛圍。

最后,安全保障問題。將公共空間和私人空間區隔開來,另外就是微社區的概念,比如

-4棟樓組成一個小社區,增設門禁系統。比如成都玉林小區,在路網放開后,社區的安全性并未受影響甚至有所提高(隨著社區變小,看門的大爺幾乎認識所有住戶,生人的闖入會極大的提高警惕性)。