01

從很小的時候在我的認知中,“澇”和“旱”永遠是一對反義詞。然而隨著我年齡的增長,我聽到了越來越多干旱城市嚴重的內澇現象,而我的家鄉大連也在這些城市之中。我的爺爺奶奶在我小時候一直居住在農村,而每隔幾年我都會從他們口中聽到有關今年因為干旱收成不好的言論。大連的地勢原因加上它匱乏的淡水資源使得它年年蟬聯于全國缺水城市的榜單中。然而就是這樣的城市,依然也會經受內澇的折磨。就像這樣:

我想這樣的畫面大家一定都不陌生。自2000年以來,我國每年發生內澇的城市數量都在200個左右,同時,它給我們帶來的直接的或連帶的經濟損失更是不可估量。以廣州為例,連續五年來,因為內澇引起的年平均經濟損失超過5億元,而因此而喪命的案例更是比比皆是。而解決內澇情況最顯而易見的良方便是重修排水系統。就像當年德國人在青島修建的巨大地下排水系統,讓青島在100年后的今天依然可以稱自己為全國最不怕暴雨的城市。然而這樣我們將面臨的將會是巨大的投入與耗資,通俗地說,我們并換不起。在這個背景下,我們的目標就變為了在不大刀闊斧地修改排水系統地情況下,找到一個不僅節省投資成本且能有效的解決城市內澇的方法。在受西方國家的一些先進成功案例的影響下,我國開始發展海綿城市建設的理念。

02

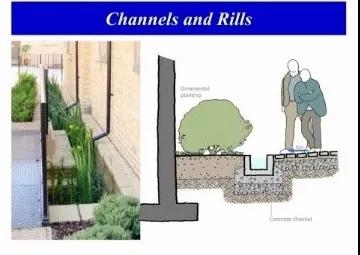

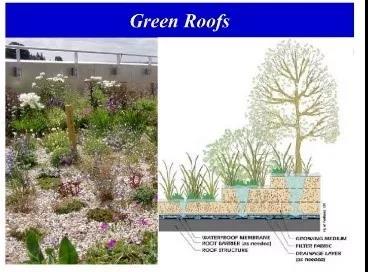

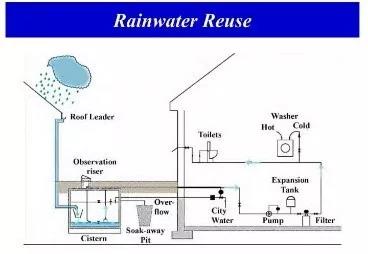

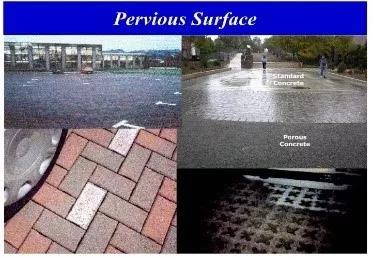

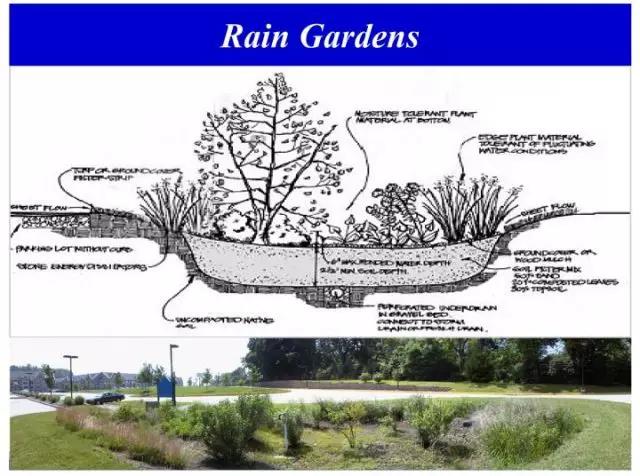

海綿城市,用最簡單形象的方法來講,就是將城市建造的像一塊海綿一樣,在下雨的時候及時吸收存儲(解決內澇現象),同時通過對存儲的水的凈化解決干旱時候的用水問題。城市模型就像上圖一樣,建設一個可持續發展的水系統,從而解決包括內澇、干旱、水污染治理等等一系列有關于水的問題。海綿城市建設的理念強調生態優先,人工措施只是輔助作用,有限利用植草溝、滲水磚、雨水花園、下沉式綠地等“綠色”措施來促進排水。

借鑒國外的成功案例,海綿城市建設的具體工程可以包括:綠色屋頂、地下雨水收集,透水路面,排水溝、雨水花園、調蓄水池等等。這些工程都是視當地的環境而建,為了是從根本上解決這個城市由水帶來的種種問題。

03

我國建立海綿城市的種種困難:

1.我國如今雖然提倡借鑒國外成功的案例,但是容易水土不服,不能完全照搬。對比國內的環境來說,國外案例中的城市大都排水設施完善,且氣候與國內差別很大,比如說海綿城市建設做的很先進的德國,它大部分地區都屬于溫帶海洋性氣候,而我國并沒有屬于溫帶海洋性氣候的城市。所以一旦照搬,很容易出現各種各樣的問題。

2.國內試點的海綿城市進展不樂觀。據2016年9月6日的報道,全國30個海綿城市試點19城出現內澇。我國正處于海綿城市建設的初期,這當然不能說明海綿城市建設就失敗了,而是說在我們前進的路上需要攻克的難點還有很多。各城市應該根據自己的地勢和氣候建立符合自己特色的因地制宜的海綿城市。

3.現在對于海綿城市的建設大部分只停留在了一些理論的概念和想法,卻缺少很多定量的分析,比如各個地區具體的建設圖紙和建設后可承受的最大的降雨量和一些相關的數學模型等等。如果我們只是停留在這個層面,那么在接下來海綿城市的實際建設過程中出現很多意想不到的問題。其實這也這說明了我們急需大量的相關專家,如今專家們已經做出的研究成果還并不充足。

4.正如我們所能看到的,海綿城市的建設需要大量的資金,光靠政府掏錢顯然是不現實的,也需要拉攏龐大的社會投資。但是海綿城市建設如今不管從研究成果上還是進展上都沒辦法讓人清晰地看到可觀的回報率,所以也就造成了社會上投資資金的匱乏。政府需要大力宣傳這種理念,增加透明度,積極引導社會上的投資(可以采用不同方法來融資,比如PPP模式),共同建立海綿城市。