“華夏”原來(lái)的意思類似于“大不列顛(Great Britain)”,這里的“華”是一個(gè)形容詞,大意為“光榮、文明進(jìn)步”,代表先民對(duì)自己國(guó)家民族文化的自信心和自豪感。后來(lái)用“華”簡(jiǎn)稱“華夏”,再受早已存在的“中國(guó)”一詞的類推影響,到了魏晉南北朝時(shí)期才出現(xiàn)了“中華”的用法。弄清這些重要的歷史文化概念,有助于理解中華民族的來(lái)龍去脈,也有益于提高民族認(rèn)同感和自信心。

遍查各種權(quán)威性工具書,你會(huì)發(fā)現(xiàn)它們對(duì)“華夏”和“中華”如此重要的歷史文化概念的解釋都是一筆糊涂賬。然而這兩個(gè)概念不同于一般的詞語(yǔ),搞清楚它們的來(lái)源和含義不僅有助于提高民族認(rèn)同感,而且可以增強(qiáng)民族凝聚力。一個(gè)民族只有知道自己從哪里來(lái)的,才能明白自己能到哪里去。

《辭源》對(duì)“中華”的解釋為:我國(guó)古代華夏族興起于黃河流域一帶,居四方之中,文化發(fā)達(dá),歷史悠久,因稱其地帶為中華,亦稱中原、中國(guó)。這就搞混了三個(gè)概念之間的時(shí)間關(guān)系,其實(shí)“中國(guó)”一詞比“中華”早出現(xiàn)1000多年,而且這三個(gè)詞在表達(dá)上也有明確分工:“中國(guó)”是政權(quán)概念,指統(tǒng)治的疆域;“中華”是民族概念,指的是族群;“中原”則是個(gè)地理概念,指黃河中下游地區(qū)。其他工具書的解釋大同小異,它們給讀者徒增混亂。

下面我們來(lái)簡(jiǎn)單梳理一下這幾個(gè)概念之間的歷史淵源。

“華夏”一詞最早見(jiàn)于《尚書·武成》:“華夏蠻貊,罔不率俾(服從),恭天成命。” 蠻,指南方民族;貊,指北方民族。有人把“華”和“夏”也看做兩個(gè)位居中原的民族,這種解釋是錯(cuò)誤的,其實(shí)這里的“華”是一個(gè)形容詞作定語(yǔ),用來(lái)修飾“夏”的。要明白這一點(diǎn),請(qǐng)看下面分析。

如同“漢人”來(lái)自漢朝一樣,上古漢語(yǔ)的“夏”則是用中國(guó)第一個(gè)朝代來(lái)稱呼相關(guān)的族群。夏朝約建于公元前2200年,標(biāo)志著中華文明史的開(kāi)端。最早的三個(gè)朝代夏、商、周之間具有文化上的傳承關(guān)系,這一點(diǎn)孔子說(shuō)得很明白:“殷因於夏禮,所損益,可知也;周因於殷禮,所損益,可知也。”(《論語(yǔ)·為政》)孔子很向往這三個(gè)朝代:“行夏之時(shí),乘殷之輅,服周之冕,樂(lè)則韶舞。”(《論語(yǔ)·衛(wèi)靈公》)特別值得注意的是,《論語(yǔ)》多次說(shuō)到“夏”,而從來(lái)沒(méi)有提到“華”,可見(jiàn)“華”并不是與“夏”平行的另外一個(gè)中原族群的名稱。同時(shí),歷史上不存在一個(gè)叫“華”的朝代。

“華”的繁體字是“華”,上面有個(gè)草字頭,就是“花”的最早寫法。《詩(shī)經(jīng)》中只有“華”字而沒(méi)有“花”字,它共有三種意思:①花朵:“桃之夭夭,灼灼其華。”(《詩(shī)經(jīng)·桃夭》)②開(kāi)花,抽穗:“昔我往矣,黍稷方華。”(《詩(shī)經(jīng)·出車》)③光華:“尚之以瓊?cè)A乎爾。”(《詩(shī)經(jīng)·著》)

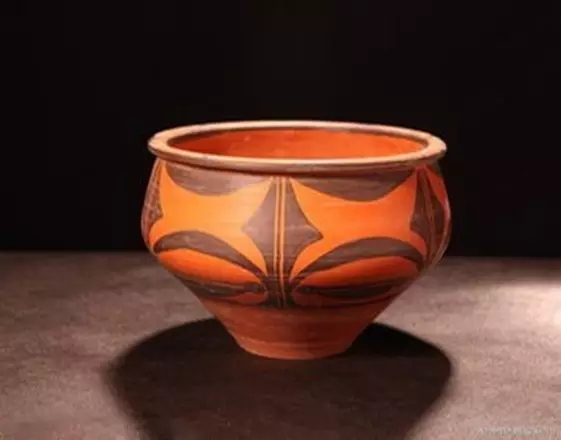

“華”由植物的“花朵”義發(fā)展成一個(gè)褒義的形容詞,表示光華、繁榮、文明進(jìn)步之意。中國(guó)人稱自己為華人,根源就出自仰韶文化的玫瑰花紋陶盆,玫瑰花是“花族”的圖騰,“花族”就是華族。

“華夏”成為一個(gè)詞后,為“中華”一詞的出現(xiàn)創(chuàng)造了可能性。

那么“中華”是怎么出現(xiàn)的呢?最合理的推測(cè)是,這是來(lái)自與“中國(guó)”的類推影響。“中國(guó)”已經(jīng)在《詩(shī)經(jīng)》上出現(xiàn)了,原指周王朝的都城,至遲到公元前三世紀(jì)就指黃河和長(zhǎng)江流域各諸侯國(guó)。既然“華”單用時(shí)與“中國(guó)”的概念基本一致,隨著漢語(yǔ)詞匯雙音節(jié)化的發(fā)展,也就很自然地出現(xiàn)了“中華”這個(gè)雙音節(jié)詞。

因?yàn)?ldquo;國(guó)”與“華”的來(lái)源不一樣,也導(dǎo)致了這兩個(gè)詞的今天用法也有明確分工。“國(guó)”原來(lái)指都城,強(qiáng)調(diào)的是疆域,今天則主要用于國(guó)家政體特別是疆土的概念,如“中國(guó)領(lǐng)土”。“華”原來(lái)指屬性,表示光華、文明進(jìn)步,今天則主要用于指示種族,所以可以說(shuō)“華人”、“華語(yǔ)”、“中華民族”、“中華文化”等,而這些地方的“華”都不能換為“國(guó)”。

最后,來(lái)簡(jiǎn)單總結(jié)一下。“夏”是歷史上第一個(gè)朝代,后用它稱呼族群或諸侯國(guó),這與“漢人”用法的道理一樣。“華”原來(lái)是花朵之意,后引申出光華、文明進(jìn)步的意思。“華夏”指示黃河和長(zhǎng)江流域的諸侯國(guó),是相對(duì)于周邊少數(shù)民族而言的,它蘊(yùn)含著古人的民族優(yōu)越感,進(jìn)而因受早已出現(xiàn)的“中國(guó)”一詞類推的影響,在魏晉時(shí)期出現(xiàn)了“中華”的用法,爾后它作為我們民族的稱呼一直沿用至今。